在玉上揣摩生命真谛

1977年,我创作了珊瑚人物作品《鼓上飞燕》。这种将原材料从根到梢倒置使用的技法在行业内还是头一次,从造型上充分地展现了珊瑚这种材料的美丽,使这件作品更具灵动和飘逸,达到了我的创作初衷。

这件作品的照片刊登在1978年第七期《人民画报》海外版上。这是《人民画报》从创刊以来第一次介绍玉器作品,对于我也是一份荣誉和鼓励。

我在同一时期的创作作品还有青金《恨福来迟》、松石《二乔》以及《哪吒闹海》、《童子拜观音》等。

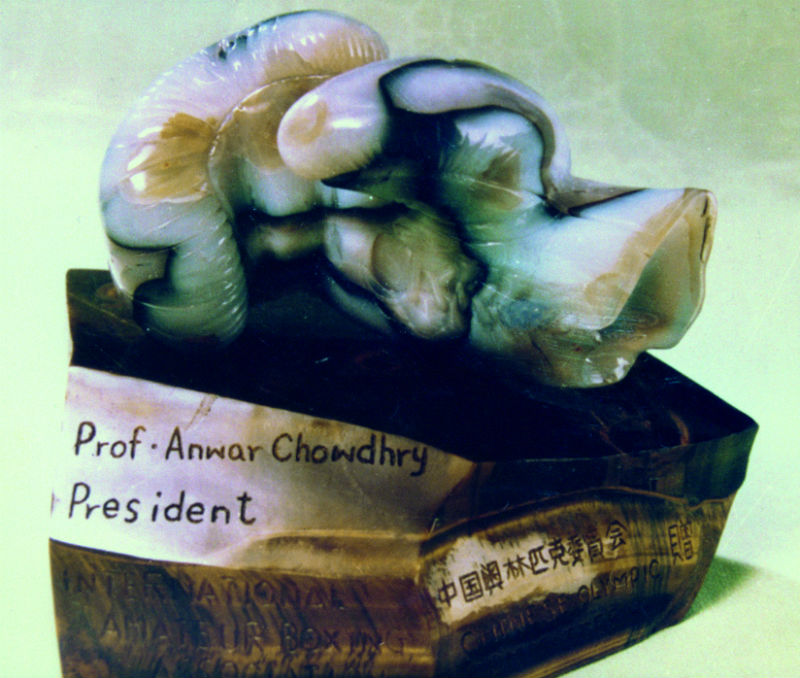

进入20世纪80年代,我为中国奥委会制作了一件礼品——玛瑙《玉拳套》。它是送给世界拳击联合会主席乔杜里先生的。这件作品我直接运用写实手法,制作了一只标准型比赛用拳击手套。作品运动感强烈,广受好评。

这前后我还创作了《莫道前途无知己》、《无量寿佛》、《夜游赤壁》等许多作品。

珊瑚《鼓上飞燕》

玛瑙、木变石《玉拳套》

我想“心琢”大抵如此,说得简单一点,每一块玉料到我面前,我都是用心在 “读”它。而每一次创作设计又像是开启了一次心灵的航程,重新揣摩生命的真谛,在大自然的阴晴冷暖间感悟花开花落。

神琢“石髓”

有一次,我和一位西藏活佛对话时,我问活佛:“来到京有何感悟?”

活佛答:“有水架桥,无水也架桥。”

活佛问我:“大师,玉为何?”

我脱口而出:“玉,乃大地之舍利!”

活佛与我深深一揖,深表赞同。

佛教的寺庙有了佛舍利,就有了“核”,石是大地的脊梁,玉是石之“髓”,所以“玉”被称作大地的舍利,应是当之无愧的。

翡翠《琴棋书画》

治玉多年,我的感悟是在一次又一次的和“玉”对话中渐渐体会到的。我完善玉的同时,玉也在不断地完善着我。我对玉的感情是一种崇敬和膜拜。

到今天,玉在我眼里不再是顽石,它是有生命的,是可以进行心灵沟通的朋友和导师。和玉在一起的时候,我可以使思想尽情地飞翔,随心所欲地和他交流。而那些所谓的“技艺”在这时已被我全然地忘却。我感觉此时的创作就是一种心意的书写,这就是我的“神琢”。

20世纪90年代,我从玉器厂退休后人也放松下来,对身边事情的体会也更加细腻了。期间,我完成了很多所谓“小情趣”的作品,其中一件是块花翡翠,我用很长时间去观察它,“读”它。

在一个温暖的午后,我的眼睛随着阳光在它身上慢慢移动。这时,一个画面出现在我的脑海里:月影朦胧,夜阑人静时,主人读书间小憩。灯油的香气引来了老鼠一家,鼠爸爸、鼠妈妈托起小老鼠让它爬到灯碗里偷油吃。胖嘟嘟的小老鼠笨手笨脚,蹬翻了棋篓盖碰出些声响。正紧张间,一阵秋风过来帮忙,掀翻了案头的书画,吹熄了一旁摇曳的油灯。卷轴翻卷间,小老鼠一家慌张无措,画面定格在这一生动的场景。小老鼠一家的忙碌,映衬着秋夜里的万籁俱寂,闲情雅趣跃然纸上。

这一设计思想很快被我付诸实施。成品后我选用一块紫檀雕了一把古琴当底座,十分的别致。令人忍俊不禁的是,这件作品其实是一把酒壶。

我管它叫做《琴棋书画》(自称“秋风”),在这件作品上融会了中国文人对雅趣的各种诠释。所谓琴、棋、书、画、诗、酒,秋意、月色相交映,再加上小老鼠一家的忙碌,活脱脱就是一个“家”字,温馨、热闹。仔细想来动静之中自有其玄妙所在,浑然一气似是天成。