“蒸笼居士”

在自学的这段时间里,我不但收获了自己第一个名号——“蒸笼居士”,而且丰富了自己的人生经历。

那时,为了学色彩,我下班后背着画夹子跑到故宫墙外,对着夕阳,盯着筒子河里的水和四周的建筑仔细地看,找色感。由于太过认真,太过严肃,惹得好多路人围着我看,以为我有什么事情想不开。现在回忆起来,还觉得自己很可笑。

另一次,我发现一个女孩子沿着河岸在树荫下走。夕阳透过树叶照在她脸上,脸颊上反射出了绿色的光彩。正是因为学了色彩学,我才能看到或者说注意到这种细微的光影变化,才能明白毕加索、马蒂斯的油画为什么敢把色彩用得那么艳丽、大胆。

其实学习在一个人的一生中是占有很重要的位置的。也就是说,人的成长离不开学习和实践,过程当中点点滴滴因为它的有趣所以使人无法忘记,其间所谓的“苦”,也应该算作有趣。

正是这些学习使我慢慢地从中有所领悟,我一点一滴地积累,渐渐地发现了自己的一些不足,或者说感觉到自己有一些内心的冲动无法表达出来。这种冲动像一波一波的海浪击打岸边的礁石一样,不断地冲击着我的心灵,使我不安和躁动,直到有一天我人生迎来了重大的转变。

心琢杰作《无量寿佛》

那是1982年,北京市玉器厂承接了制作翡翠“四大国宝”的任务,拟定于1986年完成,所以工程又叫做“八六工程”。

在前期的审稿、考察过程中,我都参与其中。大概是因为长期的身心疲惫,我突然莫名其妙地咯血不止,不得不退出了“八六工程”。

身体的不适,加上我当时正处在创作瓶颈期,人生陷入了低谷,情绪也异常的低落,感到前途一片茫然。

在这时,我恰巧遇到了一块黑白相间的玛瑙原料,谁看了都说没法做,甚至有人说干脆切了做珠子。但不知什么原因,我一直不愿放弃它,绞尽脑汁翻来覆去地思索了很久。

当时,我还因为咯血住在医院里。那两天刚刚下过一场鹅毛大雪。渐渐地,雪停了,外面是一片白茫茫的世界。

我走出病房,来到雪地上。我本来想到外面呼吸一下新鲜空气,然而雪后的空气过于清冷,我只觉得嗓子一热,一口血喷溅到了雪地上。

我怔怔地望着眼前的景象,洁白的雪地上那星星点点的红色,在四周灰色楼宇的映衬下,显得异常的狰狞而鲜艳。这让我感到生命的无助,仿佛那已经是走到了尽头。

朦胧间,我又看到了儿时那片闪着七彩光芒的石子滩,各种颜色在我眼前不断幻化着,一幅景象渐渐产生:一位行脚僧人端坐在幽谷中静静地沉思,涓涓的溪水从他身边流过。我忽然有种顿悟的感觉,这种感觉激发了我的创作灵感。

第二天,我就偷着跑出医院,用那块玛瑙将我心中积蓄已久的情感一刻不停地书写了出来。在这件作品上,雪后初晴的山谷中,一条黑色的山间小路上走来了一位身披蓑衣,牵着头小毛驴的老者,路边草屋上冒起袅袅炊烟。作品的意境是想反映雪后初晴,空谷无声,万籁俱寂中却有人间的一丝温暖。

当时,我想如果能在山谷中再升起一轮红日就更美了。但黑白色的玛瑙是不可能出现红色的。我用灯照了照,忽然发现了一点黄色。我试着做下去,红日竟然出现了!我既兴奋又激动,忽然间觉得周围一切的嘈杂变得那样的温暖和惬意,冥冥中一个声音告诉我:我识得你!

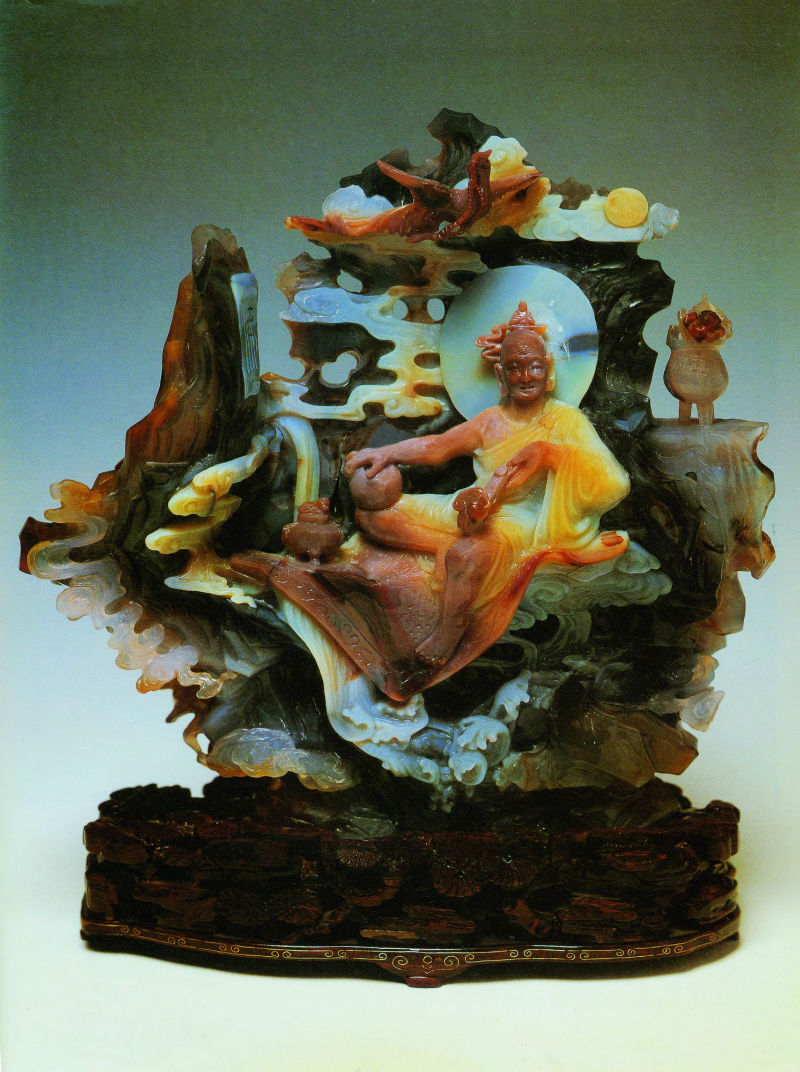

玛瑙《无量寿佛》

后来,我给这件作品起名叫《莫道前途无知己》,以此来回应我心中的那个声音。在病中朦胧间,看到的那位老僧的形象时刻在我眼前闪现。没过多久,也就是出院后的不几天,我就用一块十一色的玛瑙,在极短的时间内“一气呵成”了另一件作品《无量寿佛》。

这件作品因为用色准确,层次分明,造型饱满,在1985年全国工艺美术品“百花奖”评比中获得金杯奖,并被评为“珍品”。

在此之后,我感觉自己进入了创作的自由境界,作品一件接一件的完成,灵感勃发。现在想起,如果能够按年代把我这个时期的作品一件一件排列开来,让熟悉我的人认真地看一遍的话,大家会发现,那实际上是我心中一个一个的结点。它们串在一起,其实就是我对人生的感悟,对世界的认知。

这些经历和感悟,文学家是用笔写出来,而我是用一件一件的玉器作品来记录,我把它叫做“心琢”。说来简单,但实际这一化蛹成蝶的过程,我是用了十年的时间才完成的。