让传统工艺发扬光大

针对在工美行业困难时期,一些传统工艺美术品种濒临失传的情况,我们组织各企业开展了两方面的工作。

一方面,我们开展行业普查,对濒临失传的品种,从保护资金中拨专款请回老艺人,开展抢救工作。在抢救过程中,建立了图文并茂的技术资料库,连同恢复的样品共同存档。先后完成了对錾雕珐琅、蒙镶錾雕、元代雕漆技法、金漆断纹、盘金毯、丝绫堆绣、剧装、盔头、绢花、绢塑、宫纱灯、玻璃葡萄等20多项濒危品种技艺的抢救和技术资料的整理工作。

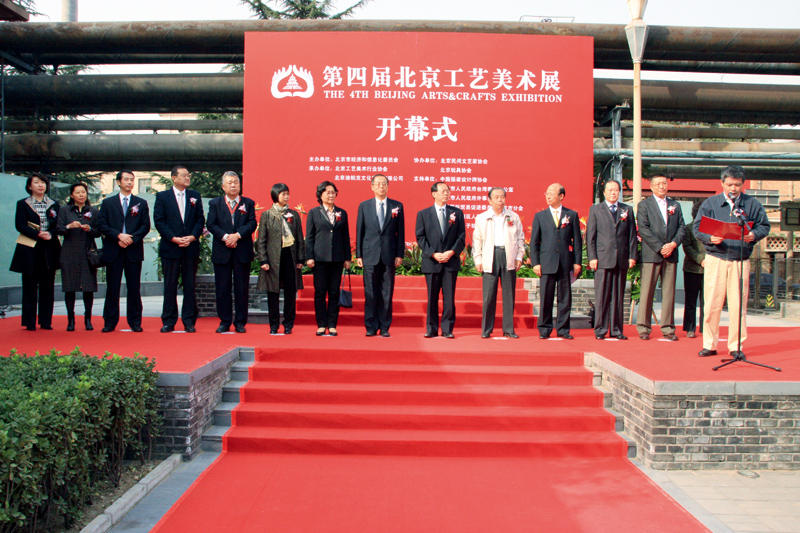

2009年10月20日,李进华(左五)参加第四届北京工艺美术展开幕式

另一方面,我们开始编辑技术杂志、报纸和出版技术书籍,加强传统技艺资料的整理。

自2002年到2014年,我们先后出版技术资料性质的《北京工艺美术》报90期、《工艺美术家》杂志60期,同时编辑出版了《京华瑰宝》《京工巧匠》《京华谭玉录》等十余种传统工艺美术系列资料丛书。

在政府的支持下,全行业按照“创新中发展、发展中保护”的思路,努力实现把北京工艺美术做大、做精、做强的目标。工美行业在继承传统和开发创新上取得了显著的成绩。

经北京传统工艺美术评审委员会评出《香山勤政殿金漆镶嵌宝座系列》《华夏一百文人图》《北京奥运徽宝》《故宫》《德胜鼎》等北京市级工艺美术珍品22件。

李进华(右一)陪同时任北京市人大常委会副主任金生官(中)参观北京工艺美术展览

在举办的历届“北京工艺美术展”上,行业创新产品共有300多件(套)获金、银奖。

北京工美行业每年都要组织企业参加“中国工艺美术大师作品暨国际艺术精品博览会”“全国工艺品旅游纪念品暨家居用品交易会”等三个以上的国家级工艺美术专业展会。据不完全统计,到2014年,北京展团共获各类银奖以上作品有327件,其中,荣誉奖、珍品奖及特别金奖29件,金奖161件,银奖137件。

北京工艺美术企业和大师们的开发和创新,为2008年北京奥运会也做出了巨大的贡献。从“奥运徽宝”到开幕式燃放的礼花“脚印” 和“笑脸”;从“奥运北京小屋”的摆放模式,到运动员的金镶玉奖牌,工美行业为北京奥运的成功举办立下了汗马功劳。

由协会牵头推进的“世纪精品工程”,已成为促进技艺传承和人才保护的有力手段。通过这个工程,我们共收购工艺美术代表作品11件,创作精品30件,开发旅游创意产品200余款。

为了让传统工艺美术发扬光大,我们从2003年开始,每两年组织一届“北京工艺美术展”,用来展示北京工艺美术行业不断前进的步伐。

行业展览,不仅为企业和大师们在传承和创新方面提供了切磋和交流的平台,也为收藏家、工艺美术爱好者提供了选购的机会,每次展会的上亿元的展品,基本上都能售出。从2006年起,我们连续7年在北京市举办的文博会的主场馆办展,北京工美展会的品牌效应在北京的影响越来越大。

除此以外,我们还积极组织北京工美企业积极参与每年举办的国家级的工美专业展会,北京的工美企业展位在全国专业展会上,最多时能占到十分之一,每次参展现货销售额都在100万元以上,期货销售有2000多万元。

办展建坊多点开花

从2004年开始,协会先后组织工美企业和大师2次赴欧、1次赴美、5次赴台,进行市场考察和展卖,特别是对台湾市场的开发,获得了显著的成果。2012年,北京工美17家企业、14个门类、300多件展品赴台湾,参加北京市台办举办的“海峡两岸文创展览”。在展出期间,现场共销售人民币160万元,达成意向人民币600万元。

在2003年制定的《北京工艺美术发展规划纲要》中,市经济主管部门明确提出:北京工美行业在五年内,要建立名店、名坊、名园的目标。

为此,我们从2003年开始,积极推动名坊的建设,将原来的北京料器厂进行改造,名叫京城百工坊,目的是将各门类大师汇集在一起,搭建交流和发展的平台。

我们在“百工坊”的场地选择、规划设计、项目审批过程中,克服了很多困难,终于在2003年11月开业。

“百工坊”的建成,对于当时北京工美行业抢救扶持濒危品种、促进旅游开发、宣传北京的传统工艺美术起到了积极作用。

后来,我们又积极推动了房山大石窝汉白玉石雕艺术园区的建立,突破了以往该地区以购买原材料加工为主的经营方式,开发出汉白玉旅游纪念品、礼品等适合市场需要的产品。

这之后,我们还推动了通州传统工艺美术开发加工基地的建设, 使这个基地拥有厂家108个,生产品种40多个,年均产值近两亿元,成为北京重点工艺美术产区。